前回はこちら。

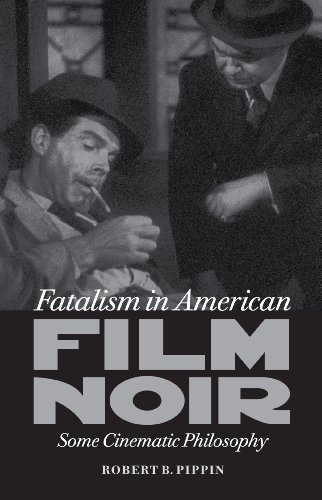

前回説明したように、Fatalism in American Film Noirでは、フィルム・ノワールを宿命論の映画と捉えている。宿命論の映画とは、主人公の不適格な行為により──だまされたり、誘惑されたり、知らなかったり、運が悪かったりして──自らの選択によって、不可避的に破滅へとはまり込む映画という感じだ。ピピンはこれを行為論の問題として──反省に基づく合理的行為によって主体が状況を変えていくという近代的行為者観への懐疑の表現として──捉える。個人的には、最近も何作かフィルム・ノワールを見る機会があったが、確かにピピンのいう「宿命論」テーマを扱っている作品が多く、ピピンの議論の説得力を改めて感じることになった。

二章ではオーソン・ウェルズ監督の『上海から来た女』、三章はフリッツ・ラング監督の『緋色の街/スカーレット・ストリート』が扱われている。

どちらも個人的に超好きな映画なのだが、ひとまず『上海から来た女』の方から紹介しよう。『上海から来た女』の魅力は幻想的かつサイケデリックな部分にある。終盤で主人公が迷いこむ、遊園地のミラーハウスの場面はあまりにも有名だろう。

ピピンはこの映画が多くの場面で「ショー」や「舞台」のように見える演劇的な世界を描いていることを指摘している。これはもちろんひとつには見た目の話であるわけだが、一方、ほぼすべての登場人物が相手をだまし、筋書を書いて操ろうとしているという点でも「演劇的」だ。そうした演劇的世界において、主人公のマイケルはどちらかといえば操られる側なわけだが、この映画自体が、作家志望であるマイケルの回顧的回想として語られるという点で実はマイケルが特権的な作者の地位を占めるという構造にもなっている(そもそもマイケルを演じているのは監督であるオーソン・ウェルズである)。登場人物たちがお互いを操作することで、特権的な作者の地位を狙うという争いになっている。

ピピンによれば、この入り組んだ陰謀の構造を象徴的に示すのが終盤のミラーハウスだ。鏡の中で、幾人にも分裂した登場人物、どれが本当の姿なのか……と。他者への信頼が失なわれることで、世界が鏡の迷宮のようになっていく、それはある種近代消費社会の象徴的な姿なのかもしれないといった示唆も行なわれている。

『緋色の街/スカーレット・ストリート』のおすすめポイントは、主人公が冴えない中年男性で、まあ今の感覚でも普通に共感して見れそうなストーリーになっているところだ。平凡な会社員であり、趣味の絵を描くことが唯一の楽しみ(それすら妻に嫌がられている)である中年男性クリス・クロスが、暴漢に襲われた美女キティを助ける。ところが暴漢は実はキティのヒモであり、ふたりはクロスを有名画家と勘違いした上で、だまして一儲けしようとする。現代のドラマやマンガでも普通に使えそうな冒頭だ。

宿命論テーマの変奏としておもしろいのは、終盤で、主人公が自らの犯罪を警察に告白し、罰してもらおうとするが警察に信じてもらえないという場面がある。普通よくあるのは「身に覚えのない罪で疑われる」という展開だが、本作の場合「自分の罪さえ自分のものにならない」「自分の罪すら自分の行為として認めてもらえない」という展開になっている。