Strohl, Matthew (2018). Art and painful emotion. Philosophy Compass 14 (1):e12558.

いわゆる「苦痛を与えるアートのパラドックス」に関するPhilosophy Compassのサーベイ論文を読んだ。サーベイなのでそれほど期待せずに読んだのだが、思ったより全然おもしろかったので嬉しい驚きがあった。

「苦痛を与えるアートのパラドックス」とは、以下のような苦痛をもたらす作品に関する一連のパラドックスの総称だ。人はなぜわざわざ怖い思いをしてホラーを求めるのか、あるいは、どうしてわざわざ悲劇に接して悲しくなろうとするのか。

ホラーのパラドックスに関しては、『ホラーの哲学』を読んでください。めでたく重刷が決まりました(三刷目)。

このリストはいくらでも増やすことができ、どうしてサスペンスを求めるのかとか、どうしてわざわざジェットコースターに乗るのかという疑問をここに付け足すこともできるだろう。サーベイの中で、ストロールは、ホロコーストのドキュメンタリーで残虐な行為に動揺することや、ノイズミュージックのような不快としか思えない音楽の例をあげている*1。(ポピュラーアートを含め)アートの中では、苦痛をもたらす要素が肯定的に評価されることはありふれた現象なのだ。

だが、個人的には、これらの問題を、「苦痛を与えるアートのパラドックス」としてまとめることにはあまり意味を見出せていなかった。結局のところホラーのパラドックスという問題に答えるには、『ホラーの哲学』の中でキャロルがそうしているように、ホラーというジャンルの魅力を答えるしかない。そして、それはおそらく悲劇の魅力とはまったく別のものになるだろう。ノイズミュージックの魅力とホラーの魅力にそれほど共通点があるとも思えないし、あえて無理やり共通点をあげても、「人間は変わったものが好きだ」くらいの話にしかならないだろう。

したがって、抽象的にまとめても有益なことは何も見えてこないのではないか、と思っていた。

だが、ストロールのこのサーベイはそれとは違った視点を教えてくれた。ストロール自身、「苦痛を与えるアートのパラドックス」に関しては、多元的解決(つまりケースバイケースの解決)が望ましいとしている。しかし、統一的解決が不可能だとしても、ある程度包括的なフレームワークを立てることによって、さまざまな事例を横断的に比較することができる。そのためのフレームワークの提案まで本論の中である程度示されている。

近年の展開

古い文献では、苦痛をもたらすアートのパラドックスの解決は、転換説と補償説のようなかたちで区別されることが多い*2。両者の違いは、前者が苦痛の存在を否定する立場であるのに対し、後者は存在を認めているという点だ。

- 転換説型理論: 鑑賞者は実際には苦痛を感じていない。悲しみや恐怖のようなマイナス感情は、なんらかの理由でプラスの感情に転換されている。

- 補償説型理論: 鑑賞者は苦痛も感じているが、鑑賞時になんらかの快も感じている。鑑賞者が感じる苦痛は、快によって埋め合わせられている。

ところが近年は、これにくわえて第三の立場として、「強い背反説」と呼ばれる説が登場している。このサーベイの著者であるストロールもこの立場の支持者だ。

- 強い背反説型理論: 鑑賞者は苦痛と快の両方を感じているが、その快苦を伴う経験全体を肯定的に受容している。

従来の補償説が快による苦の「埋め合わせ」という提案だったのに対し、強い背反説では、埋め合わせを問題にしていない。少し難しい立場なので、まず、イメージしやすくするために日常的な発想に近づけて説明しよう。私たちはよく「苦労もまた旅行の楽しみ」「苦痛もスパイスになる」といった考え方をすることがある。つまり、一連の経験の中には、快の要素も苦の要素も含まれているが、その両方が存在することによって経験全体がリッチになるという発想だ。強い背反説の発想はこれに近い。苦痛をもたらすアートの場合、作品の鑑賞経験の中に、苦と快の両方が含まれることによって、鑑賞経験がリッチになると捉えるのだ。

この鑑賞経験全体がリッチになるという発想には、いくつかの解釈がありえる。ひとつには「経験全体に高階の快を見出している」という解釈が考えられるし、もうひとつには「快以外の価値を見出している」という風にも考えられる。前者の場合は、強い快の背反説という立場になり、後者の場合は、リッチな経験説という立場になる。

この立場(特に、強い快の背反説)の難点は、苦痛に快を覚えるというある種パラドキシカルな現象を認めなければならない点にある。この点についてはさまざまな論者がさまざまな提案を行なっているが、ここで詳しくは紹介しない(単なる身体的快ではなく、「態度的快」のような特殊な快の概念を導入するものが多い)。

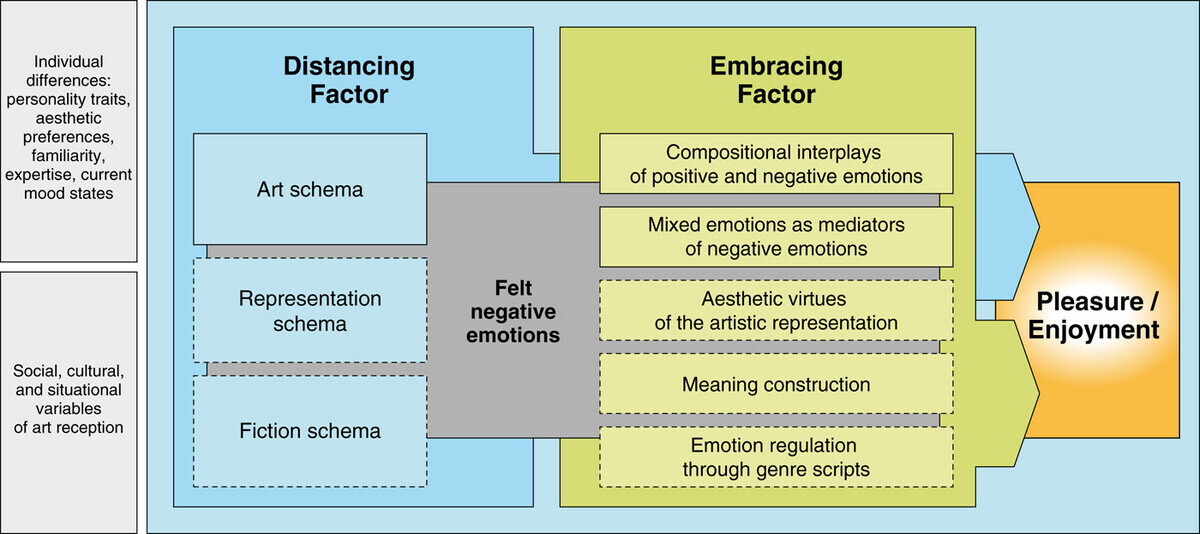

もうひとつ、強い背反型理論には心理学からのサポートがある。メニングハウスらが提案する距離づけ-受容モデルだ(下記図を参照)。

このモデルは、強い背反説の具体的なメカニズムの提案と見なすことができる。このモデルでは、苦痛をもたらすアートの鑑賞を、負の感情から距離をとるための距離づけプロセスと、負の感情を含む作品全体の経験を肯定的に受け入れる受容プロセスという二種類のプロセスの結果と見なす。ひとつの典型的な事例を考えると、例えば、ホラー作品がフィクションであるという認識によって、恐怖の感情から距離をとることが可能になり、表現の巧みさや、快苦の混合を認識することによって、作品全体の鑑賞に快を見出すという流れだ。

このモデルの長所は、これが包括的なモデルになっていることにある。距離づけを可能にする要因、受容を可能にする要因はそれぞれ複数あるとされる。つまり、「ホラーの場合は、こういう要素が距離づけ要因に含まれる」「ノイズミュージックの場合はこうだ」という形で、理論を整理するフレームワークとしても使うことができるのだ*3。

ストロールの提案は、このモデルをフレームワークとして使いつつ、ケースバイケースで転換説や補償説も組み合わせて考えればいいのではないかというものだ。これはかなりもっともらしい提案だと思った。

*1:サーベイでは、この問いのいろいろなバージョンを紹介している。その中には、どうして難しいゲームをやるのか、どうして退屈な実験映画を見るのか、どうしてできの悪いB級作品を望んで見るのかなど、かなりバラエティに富んだ研究があっておもしろい。ちなみに、ゲームの例は、ユールの著作でこれには翻訳もある。以前ブログで紹介したこともある。

*2:以下の説明が「なんらかの理由で」とか曖昧になっているのは、この「転換説型理論」「補償説型理論」というのは、具体的な理論ではなく、理論を分類するためのテンプレにすぎないからだ。この「なんらかの理由で」という部分に、「カタルシス」のような具体的なメカニズムを代入することで、具体的な理論になるイメージだと思ってほしい。

*3:元々の論文では、距離づけ要因3つ、受容要因5つをあげているが、ストロールも指摘しているように、ここをさらに増やしてはいけないという理由は特にないように思われる。